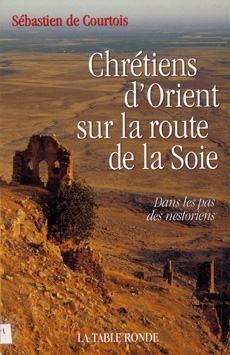

Chrétiens d’Orient sur la route de la Soie

Sébastien de Courtois

La Table Ronde

Au printemps 2003, en Turquie orientale, Sébastien de Courtois entend pour la première fois parler des nestoriens. Cette communauté aurait joué un important rôle d’évangélisation à l’aube du christianisme. De retour à Paris, de savantes lectures confirment au jeune auteur que ces chrétiens d’Orient auraient même franchi les mers, les montagnes et les déserts pour se lancer à la conquête spirituelle de la Chine, huit siècles avant les premiers jésuites !

Sébastien de Courtois décide de suivre leur trace en reprenant le chemin qu’ils ont jadis emprunté sur la route de la Soie.

Reste-t-il aujourd’hui des membres de cette communauté ? Comment ces hommes, aux premiers siècles de notre ère, ont-ils pu pénétrer l’empire du Milieu ? Pour ressentir au plus près ce qu’ont dû éprouver ces ambitieux pèlerins, l’auteur décide d’avaler les quinze mille kilomètres de pays turc, iranien, turkmène, ouzbek, kirghize et chinois uniquement par voie terrestre. Le périple devient quête initiatique.

Tour à tour récit de voyage et d’investigation où de belles rencontres se tissent dans des décors grandioses, roman d’aventures entre rendez-vous clandestins, tempêtes de sable et trésors enfouis, et document où l’histoire ancienne se mêle à l’actualité des pays traversés, ce texte est multiple. Il demeure avant tout le témoignage ardent d’une formidable épopée.

Sébastien de Courtois est né en 1974. Historien, spécialiste de l’Orient, il collabore à divers journaux. Il vit entre Paris et Istanbul où il poursuit ses recherches. Son ambition est de réconcilier le récit de voyage et l’épopée historique.

L'Évangile a introduit ainsi un peu de charité

au milieu des atrocités ordinaires de l’histoire.

Paul Veyne.

PRINTEMPS 2003, TURQUIE ORIENTALE

La découverte des nestoriens. Paris, la Sorbonne.

Le début de l'aventure. La piste chinoise.

Après le hameau de Girmeli, Yakup laisse son Ford en bordure d’une piste caillouteuse. Lui seul connaît les chemins escarpés des monastères perdus. Il allume une cigarette. Yakup est chrétien. Sa carrure en fait le compagnon indispensable pour cette exploration. Nous avons roulé une bonne partie de la nuit. Il partage le pain et le thé. Une aurore veloutée entoure maintenant le véhicule. En face de nous, se dressent les contreforts du mont Izlo. Un berger rassemble son troupeau. Ses cris percent la vaste solitude. En ce lieu, en cette terre, commença l’une des plus belles aventures du monde chrétien. Des hommes, des fous de Dieu, sont venus prier, inventer en anachorètes une nouvelle forme de spiritualité. Loin de tout, loin des villes et des tourments, ils ont vécu la présence divine dans le désert et le dénuement. La terre est rouge. Une multitude de pierres remonte du sous-sol de ce plateau calcaire. Un vent glacial s’engouffre par ma fenêtre entrouverte. J’en aspire de grandes bouffées. L’air est pur, comme l’étaient les premiers cœurs venus se réfugier ici. Nous attendons un peu avant de sortir, le grand rideau ne s’est pas encore levé sur ce décor solennel. Je devine dans l’ombre des parois abruptes l’immense bâtisse du monastère syriaque de Mar Awgin (Saint-Eugène). Un peu à droite, couvées sous une crête perchée, se dessinent les arches d’un autre couvent, celui de Mar Yohanan (Saint-Jean). Ici des Araméens sont venus.

Après deux heures de marche, nous retrouvons l’ancien chemin des moines. Il se déroule onctueusement dans un enfoncement moins pénible. Le soleil se lève. Très vite, la température monte. Les marches antiques nous aident à espérer. Je ne quitte pas du regard les premiers parapets. Des segments épars de façades en ruine permettent d’imaginer la taille originelle du monastère. Il semble que toute la montagne a été aménagée, creusée, parsemée de bastions en ribambelles. Yakup me dit que la région fut longtemps sous le joug de l’armée turque, les partisans kurdes du PKK venaient se réfugier dans ces hauteurs.

— D’ailleurs, il faut faire attention, il doit encore rester des mines, me lance-t-il.

Je le regarde, effaré. Sur les pentes d’une colline, on peut lire, tracée à la chaux blanche, une large inscription surmontée d’un croissant et d’une étoile blanche : Vatan, « la patrie », en turc. Nous franchissons, sains et saufs, une première porte édifiée dans un style mamelouk, avec alternance de pierres blanches et noires. Le monastère fut aussi un lieu de défense : Arabes, Turcs et Mongols l’assiégèrent successivement au cours de l’histoire. La bâtisse principale se fond dans un recoin. Pourtant, elle paraît énorme. Une seconde porte, plus petite, donne accès à l’intérieur de l’édifice. Une croix fleurie est gravée sur son linteau. Il faut se casser en deux pour ne pas se cogner. Nous entrons dans le périmètre sacré.

Selon la tradition araméenne, Eugène était venu d’Égypte, à la fin du me siècle, pour fonder cet ermitage. Une crypte profonde abrite son tombeau et celui de ses premiers disciples. Nous traversons un petit cloître. De très anciens chapiteaux sont encastrés dans les murs. Les feuilles d’acanthe et les palmes révèlent leur ascendance romaine. Dans un angle, une tombe : celle du dernier moine, mort en 1974. Yakup déchiffre la longue épitaphe en écriture syriaque. Mon ami parle cette langue sémitique issue de l’araméen des origines. Depuis cette date, le monastère est abandonné et seule une pierre empêche les portes de cogner par grand vent. Une vaste citerne fonctionne toujours, la pluie s’y accumule régulièrement. Yakup plonge un seau au bout d’une corde et en remonte de l’eau fraîche. Derrière moi, l’église se révèle immense, la nef mesure près de vingt mètres de long. Elle me fait l’impression de l’antre d’un paquebot. La taille des pierres témoigne de la robustesse et de l’agilité des moines. Des traits de lumière dansent sur un sol poussiéreux. Le sanctuaire est intact, inviolé. D’après la légende, l’une des poutres proviendrait de l’arche de Noé. Le mont Ararat n’est pas très loin... A l’extérieur, je grimpe sur un toit. Face à moi, s’ouvre la longue plaine de Mésopotamie, le territoire des anciennes civilisations. Perses et Romains s’y sont affrontés. À l’ouest, l’ancienne Nisibe traçait la frontière des deux empires. Plein sud, c’est la Syrie, et, vers le soleil levant, surgissent les montagnes kurdes du Hakkâri. Le Tigre voisin s’écoule tranquillement jusqu’à Bagdad. En ce limes oriental, le christianisme brilla de tous ses feux.

Le soir nous rentrons au monastère de Mar Gabriel, où je réside. Nous sommes au cœur du Tur Abdin, la « montagne des serviteurs de Dieu » en syriaque. Cette région a compté plus de soixante-dix couvents à son heure de gloire. Depuis les temps les plus reculés, des moines chrétiens sont venus jusqu’ici. Les voyageurs du siècle dernier, dont Gertrude Bell, en parlaient comme du mont Athos de l’Orient... À Mar Gabriel, une scintillante mosaïque byzantine constitue le trésor de cette forteresse de calcaire rose. La petite communauté m’a accepté, le passage des étrangers se faisant plutôt rare. Je me suis installé dans une cellule, sise sur le dôme de Théodora, une grande salle octogonale surmontée d’une coupole. Une treille vient porter ses raisins jusque devant ma fenêtre. Je reviendrai régulièrement en ce lieu où un jour mon âme s’est arrêtée. La vie du monastère suit le même cours immuable depuis des siècles.

Les cloches sonnent à cinq heures tous les matins pour la première prière. Jusqu’au coucher du soleil, la liturgie rythme les journées. Une poignée de moines s’occupe des champs, tandis que les nonnes travaillent au jardin. Le soir nous nous retrouvons autour de grandes tables. Les religieuses ne restent pas avec nous. Après un dîner frugal — tomates, oignons, fèves et fromage —, les conversations se poursuivent dans le salon. Les hommes s’assoient sur des banquettes en bois. Une photographie du patriarche syriaque d’Antioche en grande tenue est accrochée au mur. A ses côtés, un portrait d’Atatürk nous rappelle que nous sommes en Turquie. Au centre de la pièce, un poêle répand une douce chaleur. De petits groupes se forment. Chacun raconte l’histoire de son village, de sa famille. Des syriaques sont revenus de l’étranger, de leurs lointaines terres d’exil en Europe ou aux Amériques. Les langues se délient. Du thé circule sur un plateau d’argent. Dans la langue de saint Éphrem, la « cithare du Saint-Esprit », le père Gabriel, venu du couvent de Zaz, chante le pays des premiers chrétiens, le Tur Abdin, sa terre, ses collines, ses champs, ses arbres, ses malheurs aussi.

La découverte des nestoriens

L’évêque du lieu, Samuel Aktas, me fait l’honneur de me placer à sa droite. Sa longue robe pourpre est repliée jusqu’aux genoux pour mieux s’asseoir en tailleur. Il lisse de sa main droite une longue barbe qu’il entretient amoureusement. Sans dire un mot, il observe chacun des convives. Tous les regards sont tournés vers lui. Un seul geste et l’on se précipite pour l’écouter. Lorsque je lui raconte ma visite à Mar Awgin, j’entends pour la première fois le nom de « nestorien ». La consonance en est suffisamment exotique pour attiser ma curiosité. Ce monastère de la montagne avait été placé sous leur influence aux premiers siècles du christianisme. De qui s’agissait-il ? Je demeure perplexe. L’évêque évoque le sort de ces familles chrétiennes de confession « nestorienne » obligées de fuir l’Irak.

— Ce sont nos frères aussi, nous les aidons dans la mesure de nos moyens, me dit-il.

En effet, la frontière irakienne n’est pas très loin. J’ai remarqué, sur la route de Nisibe, ces files ininterrompues de camions-citernes transportant en contrebande le pétrole puisé près de Mossoul. Depuis les années 1990, la condition de vie des chrétiens d’Irak ne cesse de se dégrader. Outre les enlèvements crapuleux, les jeunes filles doivent porter le voile islamique, les épiceries chrétiennes sont régulièrement incendiées et les musulmans les plus fanatiques veulent rendre l’enseignement du Coran obligatoire.

— Le père Alexandre a été décapité à Mossoul, il y a quelques mois, me confie l’évêque. Il était de notre communauté ! Cet exil s’est fortement accentué depuis l’intervention américaine. Parmi ces chrétiens, beaucoup appartiennent à cette auguste Église que l’on appelle « nestorienne », précise-t-il. Ils n’aiment pas ce terme, mais je ne sais pas comment les appeler autrement, me lance-t-il dans un grand éclat de rire. Ils parlent, à quelques variantes près, la même langue que nous : le syriaque !

Pour moi, ce nom ressemble à un anachronisme. J’ai le sentiment de me trouver en présence d’une secte antique que l’on aurait sortie d’un bocal de formol. J’avais bien rencontré à Ravenne la trace d’une autre « hérésie », celle de l’arianisme, célèbre pour avoir admiré l’unique mosaïque représentant un Christ nu. Rien de tel pour les nestoriens !

L’évêque m’affirme même que, dans les temps anciens, ces chrétiens d’un genre particulier ont franchi les mers, les montagnes et les déserts, pour se lancer à la conquête spirituelle de la Chine ! S’agissait-il vraiment de chrétiens ? A n’en pas douter, selon lui. Habitué à la tendance naturelle des prélats orientaux à l’exagération, je ne lui prête qu’une oreille distraite. J’ai bien tort...

Paris, la Sorbonne

Quelques semaines plus tard, je m’aperçois qu’il avait entièrement raison. Des missionnaires chrétiens sont bien arrivés en Chine, huit siècles avant les premiers jésuites ! J’entrevois alors l’univers méconnu de cette chrétienté asiatique qui prospéra au-delà des confins du Bassin méditerranéen. On appela ces chrétiens « nestoriens », en référence au théologien Nestorius, dont on dit qu’ils ont adopté les idées. Alors que Rome devenait chrétienne, des fidèles du Christ s’étaient déjà réunis en Perse, avant de se disperser vers l’Asie centrale et l’Extrême-Orient. Oubliés pendant des siècles, ils ne furent redécouverts que très tard. Que reste-t-il de cette formidable épopée ? Aucune lecture ne peut m’éclairer à ce sujet. Ayant fait part de cette étrange rencontre à François Thual, mon professeur de géopolitique à l’École pratique des hautes études, ce dernier me confie un livre auquel il tient beaucoup : Les Montagnards chrétiens du Hakkâri et du Kurdistan septentrional. Sans aborder la question des origines, j’y trouve la réponse à mes premières interrogations. Publié en 1985, l’ouvrage de Michel Chevalier est aujourd’hui introuvable. Il s’agit d’une publication universitaire à l’allure austère : couverture rouge sombre, texte serré, petits caractères tapés à la machine, et cartes dessinées à la main... Je le dévore néanmoins, enfermé dans la bibliothèque nichée au cœur de la Sorbonne. Plus de vingt ans après sa publication, cette étude demeure incontournable. Dans un style alerte, l’auteur y décrit le mode de vie de ces populations que l’on appelle « nestoriennes », établies dans les hautes vallées du Hakkâri, un massif montagneux coincé entre la Turquie et l’Iran. On nomme aussi cette région le Kurdistan. Les premiers explorateurs ne s’y sont aventurés que tard dans le XIXe siècle. Quelle ne fut pas leur surprise d’y trouver des communautés chrétiennes parlant une forme d’araméen ! Il s’agissait sans doute des derniers représentants de la grande aventure nestorienne. A cette époque, la confusion était telle que des pasteurs protestants pensèrent avoir trouvé l’une des tribus perdues d’Israël...

Entre 1874 et 1914, un Français, le père Rhétoré, parcourut à son tour cette région. Le jeune dominicain en explora chaque vallée et parvint à se faire aimer des populations locales, pourtant réputées pour leur sauvagerie. Avec son âne et une petite escorte armée, il franchit des cols de plus de trois mille mètres. Il apprit le soureth, un idiome tiré de l’araméen, dont il rédigea même un dictionnaire. Son point de vue n’était pas seulement celui d’un religieux, mais celui d’un curieux, d’un lettré. Outre ses impressions, il décrivit toutes les églises et les monuments qu’il visita. Pour lui aussi, l’origine des nestoriens demeurait mystérieuse. Comment ces chrétiens avaient-ils pu arriver au cœur de ces montagnes ?

Lors d’une visite dans l’ancienne église du village de Djélo, Mar Zaya, située à plus de deux mille mètres d’altitude, son regard s’arrêta sur des objets inhabituels. L’église était très sombre, le plafond entièrement noirci par la fumée des chandelles. Le prêtre remarqua d’abord d’innombrables cloches chinoises pendues à la voûte ! Toutes de tailles différentes. Il trouva ensuite, posés près de l’autel, « des bronzes anciens, des coraux de Malabar, des œufs d’autruche décorés à la pointe d’aiguille » et surtout « des porcelaines chinoises : vases et animaux qui remontaient peut-être au haut Moyen Âge ». Les murs de l’église étaient tapissés d’étoffes de soie... Le mystère n’en était que plus épais ! Il nota également la présence d’ex-voto taillés dans de nombreux tissus multicolores, donnant, selon lui, « l’aspect d’une friperie ». Était-ce les ultimes reliquats de la formidable expansion de l’Église nestorienne en Chine ? Quelques trésors rapportés par les marchands et moines nestoriens au retour de leurs expéditions lointaines ? Personne ne sait ce que sont devenus ces objets. La célèbre église de Mar Zaya fut profanée pendant la Première Guerre mondiale. Les curieux ex-voto, ainsi que les précieuses céramiques chinoises, disparurent à jamais de la circulation. Personne n’en retrouva la trace.

Le début de l’aventure

Comment ces chrétiens orientaux se sont-ils retrouvés à partager le mode de vie des Kurdes ? C’est la première question qui m’encourage à quitter livres et bibliothèques pour partir à leur rencontre. Je ne veux pas me contenter d’un récit historique. Il est indispensable pour moi de me rendre sur place comme je l’ai fait dans le Tur Abdin. Il me faut poursuivre mes recherches ailleurs et plus loin. Quelles traces ces pèlerins, partis vers la Chine au début du VIIe siècle, ont-ils pu laisser dans le brouhaha de notre époque ? Je dois traverser la multitude de pays qu’ils ont eux-mêmes parcourus sur les routes de la Soie. Je m’étais familiarisé avec l’univers des chrétientés orientales au Liban, en Syrie, et au Tur Abdin. Il me reste à découvrir le Kurdistan, visiter ces églises dont parlaient les voyageurs du siècle dernier, respirer l’air de ces montagnes. L’insécurité chronique qui règne dans ces territoires reporte mon voyage d’une année sur l’autre. Je dois prendre mon mal en patience et retourner à des occupations plus raisonnables dans les couloirs du palais du Luxembourg.

Enfin, au printemps 2005, je peux me rendre dans le Kurdistan turc. Mon périple va donc s’étendre sur plusieurs mois. Je souhaite rassembler les pièces d’une énigme dont les indices sont éparpillés d’Istanbul à Pékin. Cet itinéraire serait le mien. Le voyage que je désire entreprendre passerait par l’Iran, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, la Kirghizie et enfin la Chine, où je voudrais arriver par Kachgar.

La piste chinoise

Ce délai se révèle bénéfique. Plusieurs mois après mon éclairante lecture, je fais la connaissance d’une jeune sinologue sortie d’un poème de Victor Segalen. La sémillante Pia me parle du projet d’un de ses amis, Nicolas Schlumberger, de financer la rénovation d’une pagode chinoise que l’on dit chrétienne ! Se peut-il qu’elle soit encore debout ? Les paroles de l’évêque de Mar Gabriel me reviennent en mémoire : « la Chine » ! Cette pagode se trouve dans les environs de Xi’an, ville bien plus connue pour les soldats de l’armée enterrée. Elle me montre une plaquette sur laquelle la pagode est photographiée. Existe-t-il un lien entre ce supposé monument chrétien des confins chinois et les montagnards chrétiens du Kurdistan dont je viens de lire l’histoire ? Je tiens là le début d’un fil conducteur qui va me permettre d’avancer. Sans le vouloir, Pia a ouvert mon enquête à d’autres horizons.

Je veux retrouver les sentiers que ces missionnaires ont jadis empruntés, contempler les mêmes montagnes et les mêmes déserts. N’ont-ils laissé que des pierres ? Des souvenirs, peut-être ? Je n’en sais rien. Les informations recueillies sur leur paysage restent, pour l’instant, purement livresques. Il faut remonter le fil de leur aventure, les suivre sur le terrain même de leur apostolat. De nature spirituelle — annoncer la bonne parole —, leur mission n’était-elle pas aussi un exploit humain ! La piste de ces nestoriens serait pour moi, outre l’occasion d’un voyage magnifique, celle d’une quête personnelle. S’extraire de la gangue du confort moderne, prendre un sac solide, quelques livres, un appareil photo, et partir. Ce voyage se ferait uniquement par voie terrestre, non par crainte des avions, mais simplement parce que j’en ai le temps. Je constitue donc un parcours sur une carte qui englobe l’Asie centrale et la Chine, soit plus de quinze mille kilomètres jusqu’à Pékin. Au moyen d’un petit drapeau, j’indique les indices importants : le lieu d’un ancien évêché, une ville morte, un monastère, un caravansérail, un cimetière chrétien. Le parcours mis sur pied est jalonné de noms intrigants : Édesse, Ourmia, Merv, Tokmak, Almaliq, Olon Süme... Ce voyage serait une plongée dans l’histoire, dans les pas des grands voyageurs, de Guillaume de Rubrouck à Marco Polo, d’Istanbul à Tabriz, de Boukhara à Samarcande et de Kachgar à Pékin.

À Paris, techniquement parlant, la recherche la plus fastidieuse est celle des visas. J’y consacre un mois entier, à temps plein. Après le visa iranien — presque trois semaines de délai — il y a quatre républiques d’Asie centrale à traverser. Certaines sont réputées peu accommodantes. Le visa pour la Chine populaire est le plus facile à obtenir. Je rassemble quelques économies. Les difficultés du voyage m’obligent à me munir de liasses abondantes. Je prends une carte de crédit de secours, qui ne me servira finalement à rien, car passé la Turquie les systèmes bancaires ne sont plus reliés au monde extérieur. Comme au temps des routes commerciales, lorsque les marchands voyageaient avec leur or, j’allais être la cible parfaite pour un bandit de grand chemin. Concernant les billets de banque — le dollar étant toujours roi —, il faut faire attention à ne pas s’embarrasser de coupures antérieures à 1990, sous peine de passer pour un escroc ! Le change, en rial iranien, en manat turkmène, ou bien en som ouzbek, vous serait refusé systématiquement. Personne ne sait m’expliquer pourquoi. Seuls les usuriers chinois, moins regardants en l’espèce, allaient m’en libérer. Pour le change, ne faites pas confiance aux adresses indiquées dans vos guides de voyage : une fois sur place, rendez-vous sur le marché noir le plus proche, le taux n’en sera que meilleur.

Une marche dans le Kurdistan

À bord de l'Orient-Express. Une marche en pays kurde.

Objectif Kotchanès. En « terra incognita ».

L’aventure commence à la porte de Bagnolet. Pour ceux qui connaissent Eurolines et la gare routière internationale — au bout de la ligne 3, descendre à Gallieni —, l’Europe entière est à portée de main. Le billet pour Belgrade me coûte quatre-vingt-seize euros. Vingt-quatre heures plus tard, je suis dans une guinguette des bords de la Sava, en train de déguster une délicieuse soupe de poisson, en compagnie de mon ami photographe Douchan. Point de nestoriens en Serbie. Je me garde bien d’informer qui que ce soit de mes projets, me souvenant de la réaction emportée d’un évêque serbe, quelques années plus tôt. Nous lui avions demandé, Douchan et moi, sa bénédiction avant d’aller photographier les monastères syriaques de Turquie. Ce brave homme ne comprenait pas pourquoi nous voulions pactiser avec des hérétiques ! Face à la véhémence de sa réaction, j’avais réalisé que, pour certains prélats, les débats christologiques du Ve siècle — qui ont tant déchiré l’Église — sont loin d’être une affaire close. L’« orthodoxie » n’était donc pas une seule et même entité. Selon le Vatican, ce qui est orthodoxe commence à l’est du Tibre, tandis que, pour Grecs et Slaves, il ne peut s’agir que de concurrents indélicats …