|

INTRODUCTION

Une Vocation Photographique

C’est vers le milieu du XIXe siècle que les Arméniens commencèrent à s’intéresser à la photographie et à «investir» ce domaine d’activité pour lequel ils semblèrent aussitôt marquer une véritable prédilection. Parmi les pionniers, le plus remarquable fut peut-être Yessayi Garabédian, dont la photographie ne fut pourtant pas l’activité principale puisqu’il devait occuper le siège patriarcal de Jérusalem pendant vingt ans, de 1865 à 1885. Né à Talas en 1825, il se rendit en 1844 à Jérusalem pour y faire ses études et entrer dans les ordres. C’est là, au début des années 1850, qu’il commence à s’intéresser à la photographie et s’installe un atelier dans un grenier du patriarcat. «Le couvent arménien, écrit à la même époque l’écrivain français Jules Hoche dans son Pays des Croisades, vient d’installer un musée et un atelier de photographie qui fournit d’excellents clichés.»

Mais c’est dans tout le Proche-Orient que les Arméniens se distinguèrent, alors et depuis, dans la photographie. Ce fut d’abord la remarquable famille Abdullah, qui compta cinq fils. En 1856, Viken Abudllah entra chez le chimiste allemand Rabach qui venait d’ouvrir un atelier de photographie dans la Grande Rue de Péra, les «Champs-Elysées» de Constantinople. En 1858, Rabach céda son entreprise à trois des frères Abdullah: Viken, Kévork et Hovsep. Ceux-ci devaient devenir les photographes officiels du sultan Abdul Aziz dans les années 1860. On put voir la preuve de leur savoir et de leur talent au pavillon turc de l’Exposition Internationale de Paris de 1867. Si certains historiens — turcs notamment — purent prétendre que les Abdullah étaient convertis à l’islam, d’autres le contestent; leur nom de famille fait penser à un milieu musulman, mais leurs prénoms au contraire les déterminent assurément comme chrétiens. En outre, les milieux arméniens ne les condamnèrent à aucun ostracisme, ce qui aurait été automatique s’ils avaient été des renégats.

Quoi qu’il en soit, les Abdullah ne furent pas les seuls photographes arméniens établis à Constantinople puisqu’on en comptait jusqu’à dix autres dans la capitale ottomane vers la fin du siècle. Il y en avait six dans la seule Grande Rue de Péra, c’est-à-dire dans un quartier où les Européens étaient fort nombreux et où étaient concentrées une grande partie des églises, des écoles et des missions diplomatiques.

A Jérusalem, on en compta six, dont un certain C. Krikorian, qui fut un personnage assez digne de retenir l’attention. Ordonné prêtre, il renonça au sacerdoce pour se consacrer à la photographie, qu’il pratiqua des années 1860 à la fin des années 1890. En 1898, il fut officiellement chargé de «couvrir», comme on dirait aujourd’hui, la visite du kaiser Guillaume II en Terre Sainte et publia un ouvrage illustrant cet événement. Son fils J. Krikorian lui succéda et l’atelier qu’il avait créé resta en activité jusqu’en 1948.

Au tournant du siècle, on trouve des photographes arméniens dans tout le Proche-Orient ; à Haïfa, au Caire, à Alep, à Beyrouth, à Khar-pert, à Téhéran, à Erevan, à Aïntab, à Marache, à Hadjiii, à Sivas, à Tokat, à Erzindjan, à Amasya, à Damas, à Talas, à Chypre, etc.

Les Arméniens ne furent absents d’aucun champ d’application de la photographie. C’est ainsi qu’on possède une série de stéréographies du couvent de Jérusalem entre 1870 et 1890. A Jérusalem encore, on a pu découvrir la signature d’un Sassafian sur des plaques de verre pour lanterne magique. Ces plaques étaient faites à partir de photos et il est très rare qu’apparaisse la signature du photographe dont le tirage a servi à préparer la plaque. Ce fut pourtant le cas de ce Sassafian, qui travailla dans les années 1880.

Dans l’ensemble, la proportion d’Arméniens dans l’activité photographique fut telle qu’on a pu parler d’une véritable vocation ethnique. Interrogé récemment à ce sujet, un photographe arménien a répondu :

«Il y a à cela trois raisons: à l’époque de mon grand-père, quand tout commença, beaucoup d’entre nous furent à même d’acquérir en Turquie les connaissances techniques nécessaires; ensuite, nous sommes chrétiens et nous n’avons pas d’interdit (comme les musulmans) en ce qui concerne la reproduction des images; enfin et surtout, dans les périodes de persécution, il nous fallait pouvoir recommencer sans rien une vie nouvelle dans un endroit nouveau. On ne pouvait pas nous voler notre savoir et n’importe où, on pouvait se procurer des objectifs et du papier.»

Quelle que soit la validité des raisons invoquées, il est certain que, dans cette branche comme dans maintes autres, les Arméniens jouèrent dans l’Empire ottoman un rôle de modernisateurs en tant qu’introducteurs d’une nouvelle technologie.

Mais le goût des Arméniens en général — et non plus seulement des professionnels — pour la photo tient à une autre raison fondamentale: l’importance de la cellule familiale, centre traditionnel de la vie et dénominateur commun de toutes les communautés dispersées, dont la photographie permit de saisir et de préserver l’image. En ce sens, cette invention, une des grandes de la révolution industrielle et scientifique du XIXe siècle, répondait presque pour les Arméniens à un besoin spécifique, étant donné le caractère vulnérable et souvent précaire d’une conception et d’un mode de vie auxquels ils étaient — et sont encore en grande partie — si fermement attachés. Et puis, ces photos, lien éloquent avec le passé et des êtres disparus, ont une telle valeur qu’en leur absence on risque de se sentir encore un peu plus orphelin...

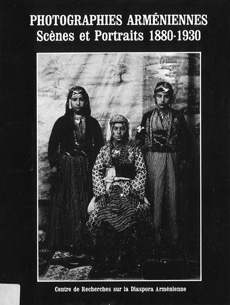

Nous pouvons chaque jour constater que le regard du photographe est loin d’être maintenant ce qu’il était avant la Première Guerre mondiale. A l’époque, en posant devant l’appareil, on tendait inconsciemment à ce que le temps s’arrête. Tous ces gens, toutes ces familles qui se sont fait photographier ont en partie réussi: des documents qui figurent dans les pages ci-après parlent pour chacun des sujets, révèlent leur caractère, les relations qui les lient, leur hiérarchie, le rôle de chacun dans la famille, transmettent à la descendance des messages dont l’ensemble permet de dégager les tendances, les traditions dont ces gens étaient les représentants et les défenseurs. Voici des images irremplaçables représentant les témoins d’une période et de moments qui ne reviendront jamais. C’est ce qui fait leur prix, non seulement pour les Arméniens mais pour tous ceux qui ne sont pas dépourvus de curiosité et de sensibilité.

Il y a là comme l’appel d’une forme de civilisation dont les bouleversements historiques ont causé le naufrage. Prise isolément, chacune de ces photographies ne nous apporterait sans doute pas grand-chose sur le plan collectif, mais leur ensemble prend un tout autre sens et une tout autre importance. En particulier, bien des hommes, des femmes et des enfants dont les traits sont reproduits dans ces pages ont disparu dans les conditions atroces du génocide. Ils restent avec nous grâce à ces documents d’autant plus précieux qu’ils sont les témoins d’une époque tragique de la vie d’un peuple qu’une folie sanguinaire et des aberrations barbares ont voulu faire disparaître.

N.B.: Bien entendu, le présent ouvrage ne couvre pas tous les aspects géographiques, sociaux et historiques de l’Arménie et des diverses communautés arméniennes à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci. Fruit d’une quête spontanée, il présente cependant une documentation et un témoignage particulièrement évocateurs du fait qu’il est le reflet fidèle d’un patrimoine photographique échappé aux tempêtes de l’histoire. Il est le musée vivant d’une mémoire collective qui, depuis quelques armées, connaît un regain de vigueur dans plusieurs centres de la diaspora. Dans tous les cas connus, nous avons, chaque fois que nous l’avons pu, indiqué le nom du photographe, le lieu et la date du cliché.

|